Vous pouvez lire l’histoire ici, sur WATTPAD, ou au format PDF ci-dessous :

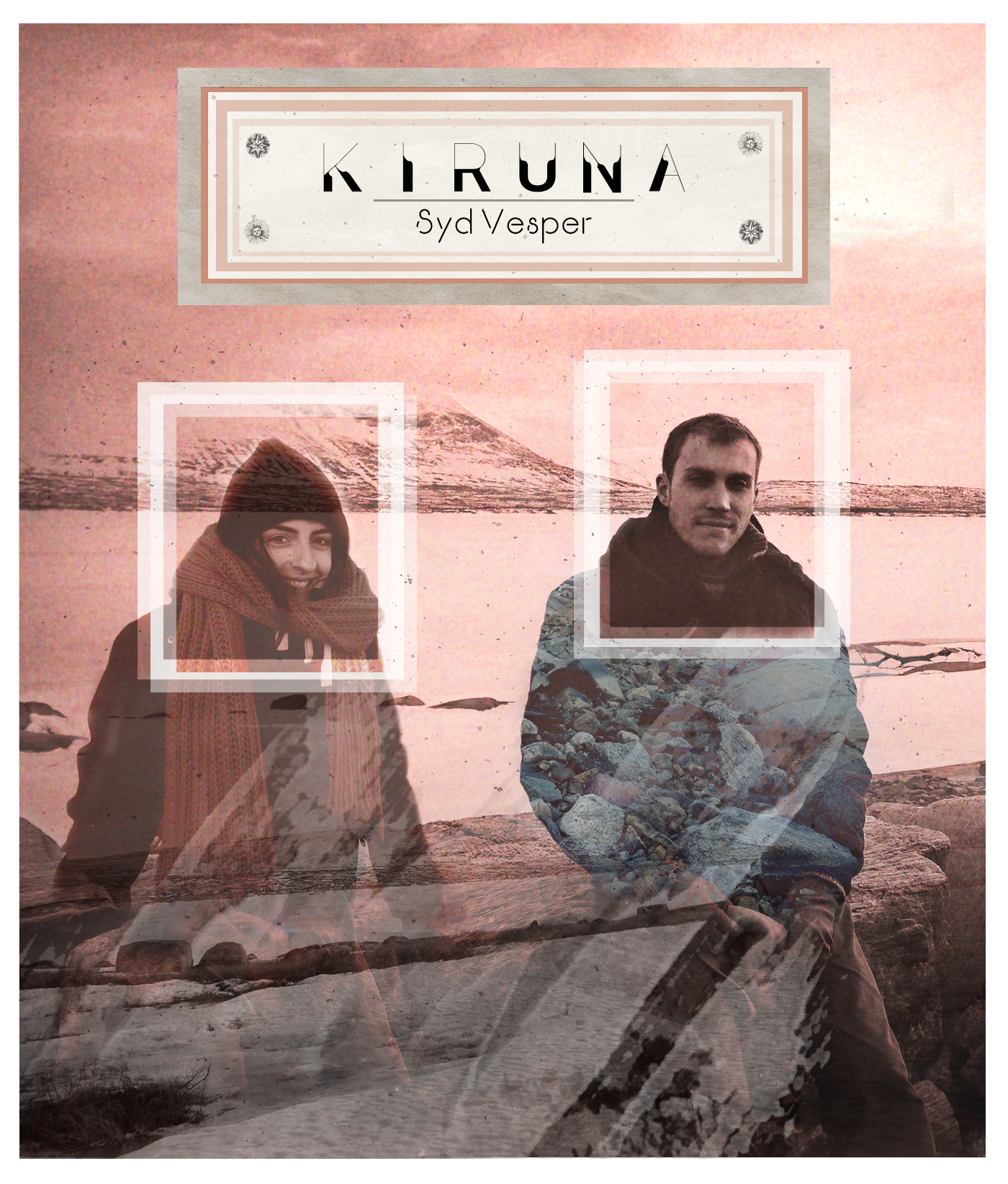

KIRUNA

—————————————————————————————————————————————–

KIRUNA

par

Syd Vesper

(La nuit aux yeux vides)

Il existe une région solitaire, perdue au nord d’un pays retiré, le long du cercle polaire arctique, ou par certaines saisons la nuit n’existe plus.

Le jour s’étend à l’infini des journées sans signe de faiblesse; à minuit, on peut encore lire en s’asseyant sous les étoiles invisibles et le soleil entêté.

Nombre de cultures à travers les âges ont craint la nuit parce que synonyme d’obscurité, elle même incarnation de nos peurs ancestrales.

Dans cette région solitaire, au nord de ce pays lointain, perdu aux confins du monde, où par certaines saisons la nuit n’existe plus et le jour jamais ne faiblit, cette peur s’est dissipée.

Mais si l’un et l’autre se confondent; alors où se trouve la démarcation entre lumière et obscurité ?

A-t-elle disparu, balayée par le soleil et ses immortels rayons ?

Ou plutôt: les ténèbres qui s’écoulent seraient parvenus à nous aveugler en se drapant de son éclat.

Et Il n’existe plus.

Quoi donc ?

Le temps.

Avant-propos

Je m’appelle Nicolas Duchêne, mais certains d’entre vous me connaissent peut-être mieux comme Syd Vesper, pseudonyme sous lequel j’ai publié un roman, ainsi que plusieurs nouvelles depuis le début des années 2010.

Certains de mes lecteurs font aussi partis de mes amis sur Facebook et, à ce sujet, j’aimerais revenir sur l’un de mes posts publié durant le printemps 2015; à cette époque bon d’entre vous avaient « liké » un album photo uploadé sur ma page après un périple en Suède que nous venions d’effectuer avec ma fiancée Hélène.

Il n’était en effet guère difficile de se laisser séduire par ces magnifiques panoramas de montagnes enneigées, de troupeaux de rennes en train de paître docilement sous les sapins. Loin de moi l’idée de porter un jugement sur l’entrain avec lequel tout un chacun se lança dans une course folle et entêtée aux likes, commentaires, et autres distinctions virtuelles équivalentes de ce que l’on aurait pu appeler autrefois la « popularité de cour » (peut-être était-ce d’ailleurs le cas; ma connaissance de l’Histoire est lacunaire).

Là n’est pas le point auquel je souhaite en venir.

Mon propos est qu’il existe une autre réalité.

Elle se dissimule – justement sous les likes, commentaires, émoticônes et j’en passe-. Ne pouvant plus l’ignorer j’ai longuement réfléchi à la meilleure façon d’amener la chose, aussi, je m’excuse d’avance de vous avoir appâté lecteurs, en donnant à la chose la forme d’une nouvelle et tout ce que cela implique: une belle histoire, diverses péripéties et un dénouement plus ou moins heureux, car ce que je vais vous raconter maintenant n’est pas une histoire mais la réalité (plaise à chacun de la trouver belle ou non.)

Il s’agit de ce qui s’est factuellement passé lors de notre séjour en Suède avec ma chère et tendre Hélène, durant le mois de mai 2015 et comment cette même réalité – à présent je ne suis même plus très sûr – s’est dérobée sous nos pas comme une fine couche de glace tapissant les eaux.

Encore une fois et par avance je m’excuse auprès du lecteur pour ce qui va suivre.

Il s’agit ni plus ni moins que du meilleur moyen que j’ai pu trouver de passer définitivement cette épreuve.

PREMIÈRE PARTIE

(CARNET DE ROUTE)

Suède #Stockholm #Aéroport #Umeå #TrueSwedishBlackMetal

Reprenons donc depuis le début, mais dans les grandes lignes.

Je vous épargnerai les détails techniques de notre arrivée en Suède qui – bien qu’elle fut passionnante en ce qui nous concerne – ne revêt au final qu’une importance très relative par rapport à ce qui va suivre.

Le lecteur impatient pourra sans doute passer outre les pages qui vont suivre pour se rendre sans plus tarder à la première partie de l’histoire, mais qu’il me soit permis de l’avertir qu’il risque en procédant ainsi de ne pas avoir toutes les clés de l’intrigue en main et ne pas la saisir pleinement, dans toute sa latitude.

Pour résumer notre voyage de la manière la plus courte et à la fois exhaustive, disons que nous atterrîmes à Stockholm en pleine nuit, nous contraignant de ce fait à dormir dans l’aéroport jusqu’à l’heure du premier train. Notre destination initiale était la ville d’Umeå, nichée sur la côte est, pas très loin de la mer, à mi-distance dirai-je entre le nord et le sud du pays. Une ville à l’aspect industriel – pour tout dire sans grand intérêt – mais où se trouvait l’agence de location de la voiture, avec laquelle nous avions prévu de remonter loin au nord, jusqu’à la ville minière de Kiruna.

Pour les quelques personnes que cela pourrait intéresser, je me contenterai de faire remarquer qu’Umeå possède l’une des plus fortes concentrations de groupes métal et punk au monde; la ville, forte d’une centaine de milliers d’habitants compte en effet parmi ces rangs des formations célèbres telles que Refused, Meshuggah ou encore Cult of Luna, parmi d’autres.

(Information tout à fait désopilante pour une ville perdue au fin fond d’un pays comme la Suède, si vous me demandez mon avis.)

Pour revenir au voyage; après un certain temps d’accommodation avec la voiture à transmission automatique – un break de la marque nationale Škoda qui nous coûta quelques frayeurs sur un rond-points ou deux – nous étions prêts à se lancer vers le « Grand Nord », comme j’aimais l’appeler.

#Skellefteå #HeavyRain #PetiteMaisonDansLaPrairie

Le voyage jusqu’à Skellefteå, ville à proximité de laquelle nous avions convenu de passer la nuit, se fit sans encombre, bien que sous une pluie battante. Nous avions loué là-bas une maisonnette, propriété d’une petite famille occupant une ferme voisine d’après ce que y était ressorti de mes quelques échanges de mails avec nos hôtes.

Nous arrivâmes aux environs de 20h. La nuit se laissait encore désirer mais trop absorbés que nous étions par l’environnement, ce détail ne nous perturba pas outre mesure. La maison surplombait un immense lac aux eaux miroitantes et entouré de petites collines recouverte d’une épaisse forêt de différentes espèce de conifères. Nous garâmes la voiture dans l’allée de terres qui bordait la propriété et à peine avions-nous commencé à déballer nos affaires qu’une silhouette toute emmitouflée d’un gros blouson jaune fluo apparut à l’autre bout de la route, près de la ferme voisine. Il s’agissait de Styna, notre hôte. Celle-ci avait du voir ou entendre la voiture arrivée, (la circulation étant quasi nulle dans les parages) et venait à notre rencontre. C’était une charmante dame d’une quarantaine d’années, taille moyenne, des cheveux très blonds, de petits yeux bleus, et un visage plutôt carré – taillé dira-t-on pour faire face à la rudesse du climat, (un pur cliché très certainement mais les clichés existent n’est-ce pas pour une bonne raison ?)

Elle nous présenta la maison, ainsi que les différents points d’intérêt du coin; entre autre il était possible de faire une jolie promenade en remontant la colline qui se dressait au fond du jardin jusqu’à un petit lac et une source d’eau potable. Elle prit congé après nous avoir indiqué la réserve de bois, ainsi que les arbres qu’il était éventuellement possible de couper en cas de besoin. Un coup d’oeil au stock actuel me permit cependant de voir que cela ne serait sans doute pas nécessaire comme il devait y en avoir déjà suffisamment pour chauffer un bataillon pendant un mois.

(S’il est bien une chose que j’ai apprise sur la Suède, c’est qu’il y a beaucoup de bois et que ses habitants sont très enclins à en tirer partie).

Sur ce, notre hôte, dont le métier était menuisière ou bucheronne – je ne sus jamais exactement – nous quitta peu après, non sans une invitation à venir lui passer le bonjour le lendemain matin à elle et sa famille.

Nous sentions à présent le froid s’immiscer peu à peu dans la maison et nous empressâmes d’allumer un feu. Sa douce chaleur se répandit vite d’une pièce à l’autre et nous préparâmes le dîner.

Nous passâmes ensuite une heure ou deux à lire et discuter dans le salon, au gré de nos humeurs et de l’intérêt que nous portions à nos ouvrages respectifs. Au dehors le jour s’était entre temps éteint et pourtant l’obscurité avait quelque chose d’étrange, une sorte de faiblesse et cette insuffisance était d’autant plus troublante qu’on approchait des minuit. Je voulus faire part de cette réflexion à Hélène mais lorsque je me retournai, celle-ci s’était déjà lovée dans le sofa et dormait d’un sommeil paisible. Je feuilletai encore quelque pages de mon livre et la réveillai doucement pour la conduire jusqu’à la chambre où un grand lit en chêne massif nous attendait.

#Randonnée #Barbecue #Storforsen #DernièreMaisonSurLaGauche

Le lendemain, après une marche de deux ou trois heures à travers les collines qui nous conduisit à un petit lac perdu en forêt et une source naturelle d’eau potable, nous fîmes un barbecue dans un abris en bois indiqué par Styna.

Celui-ci avait été collectivement bâti par des habitants du coin et il ne fait nul doute, à la vue du magnifique ouvrage ainsi que des matériaux utilisés, que ce n’était ni les bons bucherons, ni les bons menuisiers, ni le bois de qualité qui faisaient défaut dans les parages. Lorsque nous arrivâmes, Styna, accompagnée de sa famille ainsi que d’un groupe d’amis quittaient les lieux après avoir pris soin d’entretenir le feu en prévision de notre venue. (Cela bien sûr, ne fit que nous conforter dans l’opinion déjà flatteuse que nous avions de notre hôte). Nous fîmes cuire des saucisses ainsi que tout un tas d’autres aliments qui nous passèrent sous la main et il devait être quinze heures lorsque nous redescendîmes à la maison, préparer nos affaires pour le départ.

Avant de partir, nous fîmes une ultime halte chez Styna qui en profita pour nous faire visiter sa bergerie ainsi que son atelier de menuisier, rempli d’outils dont l’utilité m’échappait complètement pour la plupart. Les adieux effectués et après une manoeuvre laborieuse avec l’immense Škoda break, nous reprîmes notre route pour le nord. Notre prochaine destination était les chutes de Storforsen, l’un des joyaux suédois de la nature semblait-il. Il nous fallut moins d’une demi journée pour atteindre le village de notre seconde étape, là où nous avions loué faute de choix une autre grande maison parfaitement disproportionnée pour notre usage.

L’endroit était assez triste en comparaison de ce que nous avions vu un peu plus tôt à Skellefteå. Le village en question (j’ai oublié son nom) m’aurait même paru abandonné s’il n’y avait eu des voitures dans chaque allée de maisons. Nous fîmes le tour de la ville comme il n’était que 18h alors que le rendez-vous avec notre hôte pour récupérer les clés n’avait été pris qu’à 19h. Je ne voyais qu’une succession de maisonnettes à l’aspect piteux, s’alignant les unes aux côtés des autres, séparées de vagues clotûres à moitié défoncées, mais aucune trace d’habitants. Un peu plus bas, il y avait une pizzeria ainsi qu’un minuscule supermarché, tous deux juste à côté du fleuve et je songeai que la frontière entre piteux et pittoresque ne tenait décidément qu’à peu de choses. En autres circonstances, avec un arrangement quelque peu différent, les lieux auraient pu me sembler charmants, mais tout cela ne m’évoquait qu’isolement extrême et idées sombres. Cela me fit penser à un voyage que j’avais effectué un peu plus tôt dans le vieux sud des États-Unis où l’on trouve une population injustement dénigrée que l’on appelle « White Trash » et vivant dans des conditions similaires, pleines d’une sorte de doucereux abandon. Le fleuve était enjambé par un immense pont que nous prîmes la peine de traverser mais la route qui suivait ne faisait rien d’autre que se perdre de plus en plus dans les bois donc nous fîmes demi-tour. Il allait être de toute façon bientôt 19h. Nous engouffrâmes la voiture dans une contre-allée débouchant sur une rue étroite et nous mîmes à chercher le numéro. Nous le trouvâmes sans difficulté. Un gros 4*4 occupait déjà presque tout l’espace de la montée de garage, aussi je garais la Škoda un peu en retrait afin que notre hôte (nous supposions que c’était le sien) puisse manoeuvrer facilement. C’était un homme d’une quarantaine d’année, la mine avenante. À peine avions-nous mis un pied hors de la voiture qu’il vint à notre rencontre. Il nous fit faire rapidement le tour de la maison, donna quelques recommandations de passage, puis s’en alla. Il y avait à notre grande joie une chaîne hi-fi couplée à une paire d’enceintes et nous profitâmes de l’occasion pour dîner en musique, las de n’avoir pas encore trouvé le moyen de régler l’autoradio suédois de la voiture pour y connecter un iphone. Hélène prépara le repas pendant que j’étudiais notre itinéraire du lendemain pour se rendre aux chutes de Storforsen. La musique (Paul Kalkbrenner) retentissait dans toute la maison, s’efforçant d’insuffler un soupçon de vie à l’endroit. Depuis notre arrivée nous n’avions guère qu’entraperçus quelques habitants de ci de là; des silhouettes hésitantes errants entre les allées. Nous n’avions pas encore atteint le nord du pays, là où les températures sont les plus basses, que déjà le froid engourdissait paysage et êtres vivants. Le jour tomba bientôt mais pour ne laisser place, plus encore que la veille, qu’à une demi-nuit atone qui atteint son paroxysme aux environs de vingt-trois heures.

Notre hôte nous ayant prié de choisir la chambre qui nous conviendrait le mieux, nous optâmes pour celle se trouvant à l’étage, dont le matelas nous paraissait le plus confortable…

Ce notre choix dut se révéler être le bon comme moins d’un quart d’heure plus tard, le sommeil s’était abattu sur nous.

#Storforsen #Cascade

La journée du lendemain s’ouvrit sur un ciel clairsemé de nuages menaçants mais aussi de fragments de ciel bleu. L’air était froid et vif mais l’on pouvait sortir sans bonnet ni écharpe. (En somme c’était un beau jour de mai dans cette région du pays). Après un copieux petit déjeuner nous pliâmes bagages et reprîmes la route en direction des chutes de Storforsen.

Nous roulions depuis une dizaine de minutes lorsque la route se mit à remonter, serpentant parmi les collines jusqu’à un parking.

Les chutes s’offrirent bientôt à nous, dans toute leur majesté.

Il fallait d’abord franchir à pieds un grand champ de pierres perdu au milieu des arbres et espacé de gisements d’eau, traverser quelques ponts en bois et enfin l’on atteignait la lisière de cette étendue d’écume tourbillonnante et déchaînée. La force du courant nous laissa sans voix. Des milliers de mètres cubes se déversaient sous nos yeux à chaque seconde. L’eau semblait bouillir avant de se déverser plusieurs centaines de mètres en contrebas.

Du reste, la nature sauvage cernait les environs et il était difficile de comprendre comment un tel déchaînement en était venu à se lover dans cet écrin de verdure transi par le froid, où l’herbe même avait toutes les peines à survivre et seuls les sapins semblaient à leur place. Nous explorâmes les différentes ramifications des chutes, lesquelles s’étiraient sur plusieurs centaines de mètres avec non pas un brutal à pic comme cela pouvait être le cas de celles du Niagara par exemple, mais plutôt toute une série de rebonds.

#Jokkmokk #Sarek #Camping #NuitLaPlusFroide

Après une bonne heure, nous reprîmes la route, toujours en direction du nord, vers le parc naturel du Sarek où nous avions prévu de camper pour la nuit. Il allait nous falloir plusieurs heures et puisqu’il était encore tôt nous avions prévu de faire escale à Jokkmokk, un village inuit situé à mi-parcours. Nous l’atteignîmes aux environs de quatorze heures et en profitâmes pour nous approvisionner en nourriture et essence. Une superbe église au bois peint tout de blanc trônait au milieu de la ville.

Le reste n’avait que peu d’intérêt donc nous ne restâmes pas plus d’une heure avant de reprendre la route.

La neige se faisait de plus en plus présente sur ses abords et les intersections de plus en plus rares à mesure que nous progressions vers le nord. Les rennes se faisaient de plus en plus fréquents et de moins en moins farouches, à tel point qu’il était parfois nécessaire de freiner et de les contourner, comme certains se laissaient à peine perturber par notre voiture.

Au bout de quelques heures, nous atteignîmes l’Akkajaure, un lac barrage voisin du Sarek, lui même enclavé derrière de hautes montagnes que nous apercevions au loin, sur l’autre berge. Nous fûmes surpris de constater qu’il était encore gelé à cette période et tirâmes de ce fait un trait sur notre idée de le traverser en bateau pour aller faire un tour dans le Sarek, « l’un des parcs naturels les plus difficiles d’accès au monde » d’après ce que j’avais eu l’occasion de lire et dont je comprenais à présent la raison. Une route alternant terre, neige, gravier, et parfois un reste d’asphalte longeait les rives du lac en plongeant vers l’ouest, vers la frontière norvégienne. Nous la suivîmes pendant une grosse demi-heure avant d’arriver à un cul de sac désert, en fait un simple embarcadère, vraisemblablement celui du bateau servant à faire la traversée aux « beaux jours ».

Nous fîmes donc demi-tour, en quête d’un endroit où planter notre tante et l’affaire fut réglée au bout d’un quart d’heure lorsque nous aperçûmes en contrebas, un petit coin situé juste au bord du lac, là où les rochers alentours offraient une protection convenable contre le vent, et où la neige semblait suffisamment dense pour y planter une tente. Nous déchargeâmes tout notre barda du coffre et sac sur le dos, commençâmes notre descente entre les sapins, nous enfonçant dans la neige parfois jusqu’à la ceinture.

Dix bonnes minutes furent ainsi nécessaires pour atteindre l’objectif et nous fûmes soulagés de voir que la neige formait ici comme nous l’avions supposé une épaisse croute de glace bien assez solide pour supporter les sardines d’une tente de montagne. Après nous être débarrassés de nos lourds sac à dos nous entreprîmes de la monter, exercice qui se fit avec bien moins de difficulté que lors de notre première tentative d’essai, une semaine plus tôt dans le jardin de mes parents.

L’opération fut rondement menée en un rien de temps. (Une très bonne chose comme le soleil déclinait à présent à la même vitesse que la température).

Hélène sortit les aliments pour préparer le dîner tandis que je parcourus les alentours à la recherche de bois pour notre feu de camp. A ma grande surprise, j’en trouvais disséminé un peu partout autour, vestiges de végétation n’ayant pas survécu à l’hiver. Après une demi-heure d’allers-retours au camp, nous avions assez de combustible pour le reste de la soirée et un grand feu se dressa bientôt – après que je me sois époumoné plusieurs minutes durant pour entretenir la flamme qui peinait à trouver son foyer -. Nous avions donc établi notre « cuisine » de fortune sur un long éboulis de rochers voisin de notre camp. Il offrait l’avantage d’être lui aussi correctement protégé du vent. Hélène avait sorti les saucisses, le jambon et les chips et il est je pense inutile de s’appesantir sur le fait que les uns comme les autres ne firent pas long feu après la journée d’efforts que nous venions de passer.

Alentour, le jour continuait de décliner, mais nous ne nous attendions plus à voir tomber la nuit. Vers 21h30, nous savions qu’elle avait atteint son intensité maximale et l’on pouvait encore lire les inscriptions sur les emballages. Le froid en revanche se faisait de plus en plus mordant, bien que nous nous rapprochions de plus en plus du feu, emmitouflés dans nos épais anoraks, écharpes, gants, bonnets et bottes épaisses. J’avais lu dans un livre que la zone dans laquelle nous nous trouvions faisait partie du cercle polaire arctique.

La tente dont j’avais fait l’acquisition un peu avant notre départ était un modèle de montagne réputée de très bonne facture mais j’appréhendais tout de même le moment où nous devrions y pénétrer, nous débarrassant de nos sur-couches pour s’engouffrer dans nos sacs de couchage. (Cette dernière étape en particulier.)

Nous finissions nos dernières denrées.

Au loin, de l’autre côté du lac, les montagnes enneigées délimitant le parc national du Sarek nous jonchaient. Les halos roses bleutés couronnant leur sommet au chien loup s’étaient maintenant estompés au profil d’un bleu sombre plus menaçant et l’ensemble nous était à présent inhospitalier. Les rochers s’étaient couverts d’un sombre glacis et la neige davantage rigidifiées si bien que le ronronnement étouffé et apaisant de nos bottes sur elle s’était mu en une sorte de craquement sinistre. Nous buvions une Guiness en partageant nos pensées sur les lieux. Hélène avait de plus en plus froid et il ne fallait pas s’éloigner du feu à plus de trois mètres sous peine de se mettre à grelotter. Alentour de ce cercle de chaleur et de lumière réconfortante, le froid était âpre et corrosif. Le ciel s’était ouvert et les nuages avaient fui à l’ouest, là où la faible lueur du jour irradiait encore un peu. Il était presque 23 heures. Je terminai la Guiness. L’alcool m’apportait une sensation de chaleur. Tout autour de nous, les pierres muettes et bleuies par le froid et la nuit nous contemplaient. Nous observâmes le lac, immense et immaculé se fondre dans une obscurité relative et encore plus loin, sur l’autre rive, les montagnes inhospitalières l’imitèrent rapidement. Elle pouvait être à cinq ou cinquante kilomètres. Comme la perspective, vide et dénuée de repère trompait l’oeil, je n’aurais su dire.

Aux alentours de 23h30 le feu ne nous préservait plus de la morsure du froid donc nous décidâmes dans un élan de courage d’aller nous lotir sous la tente. Les dix mètres qui nous séparaient du campement furent un supplice, et plus encore l’action de nous contorsionner pour passer l’abside et rentrer dans nos duvets après avoir ôté nos vêtements les plus encombrants. Nous grelottions de tous nos membres. La toile orange de la tente de montagne ajoutait à notre trouble comme elle ne faisait qu’éclaircir davantage la « nuit » polaire.

Nous dormîmes très peu cette nuit là.

Chaque fois que nous parvenions à trouver le sommeil, le froid se rappelait à nous, s’accrochant à la toile de tente comme une sangsue, puis, perçant à jour nos duvets, nos couches de vêtements jusqu’à atteindre nos chairs. En dessous la neige s’était tassée et avait à présent la dureté d’une dalle en béton. Nous luttâmes toute la nuit et les brèves accalmies de la bataille, nous les comblâmes autant que possible par de micro-sommeils de quelques dizaines de minutes.

Aux alentours de 7h du matin nous étions à bout de force et décidâmes de sortir de la tante. Le soleil se levait tout juste et nous espérions y trouver un certain réconfort. J’ouvris la toile de l’abside et passai une main dehors. Je la rentrai aussitôt, mordu par le froid jusqu’à l’os. Hélène se tenait en tailleur, couverte de tout ce qu’il lui était passé sous la main durant la nuit. J’enfilai mes épaisses chaussures en hâte ainsi que le reste de mes vêtements et sortis de la tente d’un pas chancelant, estomaqué par l’air glacial. Elle me suivit quelques instants plus tard, essayant de se réchauffer les membres en les frottant avec énergie. Nous repliâmes la tente sans dire un mot. Après quelques minutes je ne sentais plus mes doigts de pieds. Je sautai sur place pour faire circuler le sang. Hélène rangeait pendant ce temps le reste de notre matériel. Elle me dit qu’elle ne se sentait pas bien et je la vis s’éloigner en direction de la voiture. Je me hâtai de réunir mes affaires, jetai mon énorme sac sur mes épaules et me lançai derrière elle. La neige avait bien durci durant la nuit, elle s’était enduite d’un solide épiderme de glace donc la marche fut moins difficile qu’à l’aller. En moins d’une dizaine de minutes nous étions tous deux à la voiture, expédiant nos sacs dans le coffre. Je laissai tourner le moteur au ralenti une autre dizaine de minutes avant de démarrer. Hélène avait mauvaise minutes. Elle ne parlait pas et se frottait les membres sans discontinué. Je n’étais pas fier non plus. De toute ma vie je n’avais ressenti un tel froid. Ça n’était pas les vacances au ski dans les alpes, c’était bien le cercle polaire arctique et ce n’est que plus tard, en regardant sur une carte que je me rendrai compte à quel point nous étions loin dans le nord, aux avant-postes des limites du monde, des frontières au delà desquels rien ne pousse ni ne vit. Il nous fallut une grosse demi-heure avant de retrouver une route digne de ce nom, c’est à dire faite d’une majorité d’asphalte. Nous nous étions entre temps ragaillardis grâce au chauffage de la voiture mais la fatigue nous plombait toujours.

#Gällivare #Fatigue #Déprime

Lorsque nous atteignîmes Gällivare, aux environs de 9 heures, la ville était encore à moitié endormie. Nous trouvâmes un petit coin où garer l’auto à proximité de la gare et cela fait, le sommeil s’abattit sur nous.

Il était environ 11 heures lorsque nous fûmes réveillés par les rayons du soleil à travers le pare-brise. Comme de coutume en Suède il y avait des tables de pique-niques équipées de grilles à barbecue pas très loin, sur une espèce de promenades où les habitants semblaient venir faire leur jogging. Gällivare étant une station de ski réputée, je présumais que pas mal de ses habitants devaient être des skieurs de haut niveau habitués à un entraînement régulier. Il y avait en tout cas un nombre impressionnant de coureurs de tout âges proportionnellement au nombre d’habitants qui ne devait pas dépasser les 10 000. Nous nous installâmes sur l’une des tables et prîmes un copieux petit déjeuner, le corps toujours sous le choc de la nuit passée.

Nous fîmes ensuite un tour ville, laquelle avait tout l’aspect d’une station de ski hors période de vacances : vide et délaissée. Quelques vieux traînaient en groupe dans le centre, près de l’église, mais tout le reste des habitants semblaient réellement être en train de faire leur jogging. Nous fîmes une boucle pour revenir à la voiture et passâmes un petit moment à étudier notre carte afin de déterminer ce que nous allions faire du reste de la journée. Kiruna était à moins d’une demi-journée de route et nous étions en avance sur notre itinéraire. Je suggérai que nous fassions un détour par un petit village que j’avais repéré sur la carte et qui accueillait semble-t-il une église valant le détour. Hélène fut enthousiaste à cette idée et cela remit un peu de bonne humeur dans la matinée.

Nous quittâmes Gällivare aux environs de 12h et regagnâmes la route principale. Véritable épine dorsale du pays, fuyant vers le nord, avec pour seules intersections de minuscules chemins, le plus souvent de terre, bifurquant de temps à autres sur la droite et la gauche pour s’échouer en quelque endroit toujours plus reculé et difficiles d’accès.

Nous poursuivîmes donc notre chemin, montant et descendant parmi les collines mais filant tête baissée à travers un paysage réduit au bleu du ciel et au vert sombre d’une végétation baignant dans la blancheur immaculée de la neige.

Il nous fallut repasser à deux reprises devant notre bifurcation pour nous assurer qu’il s’agissait de la bonne. Aucun nom, aucun panneau n’y figurait, mais d’après notre carte, c’était la seule à se trouver immédiatement après un petit lac. Or nous venions justement d’en passer un donc j’estimai que la marge d’erreur était assez faible et nous courûmes le risque.

Après une centaine de mètres l’asphalte commença à s’effriter et deux minutes plus tard la route n’était plus qu’un chemin de terre parsemé de cailloux et pleine de nids de poules d’une profondeur suffisante pour faire éclater les pneus de n’importe quelle automobile. Nous décidâmes de rouler au pas, avec la plus grande prudence. Appeler une dépanneuse n’était ici pas une option. Il n’y avait aucun poteau électrique, aucune ligne de téléphone. Le chemin s’enfonçait vers l’ouest en direction d’un village dont je ne savais rien hormis qu’il comprenait une église à priori digne d’intérêt. Nous fîmes halte dans une petite clairière ensoleillée et la petite pause pour se « dégourdir les jambes » se transforma en une sieste improvisée d’une heure, à même la mousse, étonnement sèche et moelleuse qui jonchait le sol à cet endroit.

Nous reprîmes la route et au bout d’une dizaine de kilomètres, le paysage vira d’une épaisse forêt de sapin à une plaine enneigée dont émergeaient les cimes de petits arbustes. Quelques arbres poussaient ça et là mais de l’ensemble émanait un vague sentiment de désolation, comme un paysage de fin du monde. Il nous fallut encore près d’une demi-heure pour atteindre ledit village.

Notre déception fut à la hauteur de la crainte que nous avions vu peu à peu grandir au fil de la route. La voiture atteignit une place circulaire faite de terre humide et de cailloux, comprenez: un cul de sac. Nous nous y garâmes. Il y avait bien une petite église à côté mais elle était entièrement ensevelie sous la neige et l’on ne pouvait guère que la deviner, ainsi que son parvis. Elle était faite de bois – comme à peu près toutes les constructions dans cette partie de la Suède – mais peint en rouge, ce qui lui donnait tout de même un certain cachet. Nous nous installâmes sur un petit banc et déjeunâmes, l’air piteux, démoralisés par la fatigue.

Au loin, le son d’une scierie se faisait entendre par intervalles. Quelqu’un devait être en train de découper du bois et pourtant il semblait n’y avoir aucune vie alentour. « Le village » était un drôle de nom pour cet endroit qui se résumait objectivement à une place en terre sans aucun indicatif, une église et quelques mobile home disséminés tout autour. Aucun habitant n’était en vue.

Après le repas je fis quelques enjambées jusqu’à un panneau de bois grossièrement planté dans le sol et auquel était greffé sous verre une grande feuille abîmée par la morsure du soleil et du gel. Il s’agissait d’un plan du village tracé à la main. Chaque maison y était indiquée de façon approximative, accompagnée d’une lettre dont on trouvait la référence dans une légende située en bas de la feuille et indiquant les noms des habitants. J’en dénombrai une trentaine, ce qui était raccord avec le groupement de boîtes à lettres situé juste à côté du panneau: trois rangées d’une dizaine chacune. Leur peinture était écaillée et leurs socles tordus.

Nous remontâmes en voiture, toujours aussi fatigués en plus de l’agacement d’avoir perdu plusieurs heures dans ce « détour » comme nous n’hésitions plus à le baptiser.

Nous refîmes exactement le même trajet qu’à l’aller, ce qui acheva de plomber l’ambiance déjà morose.

#Kiruna #Réconfort #Ballet #Coppelia

Les heures suivantes s’écoulèrent, silencieuses, et en fin d’après-midi nous atteignîmes les abords de Kiruna, la plus grande ville du nord de la Suède.

Vu notre état de fatigue et comme il était urgent de trouver un endroit où planter notre tente, nous reportâmes sa visite au lendemain. Nous fîmes le tour des environs sans trouver d’endroit satisfaisant. Au sud de la ville, il y avait une sorte de campements de maisonnettes faites de tout et de rien. Des enfants arpentaient la route à dos de poney. Nous ne parvînmes à savoir s’il s’agissait d’un campement légal ou non, comme beaucoup de choses dans cette partie du pays semblaient échapper au contrôle des autorités, faute d’y être représentées.

Après les dernières heures que nous venions de passer, je vis bien qu’Hélène ne passerait pas une nuit supplémentaire dehors et – pour être honnête – ce n’était pas loin d’être aussi mon cas, donc, lorsque nous passâmes devant une sorte de camping proposant entre autre des hébergements en dur dans des chalets, mon sang ne fit qu’un tour et j’y engageai la voiture sans un mot. L’endroit était vide à cette période de l’année et je craignis même que le portail d’entrée n’eut été laissé ouvert que par la négligence des propriétaires. J’allai néanmoins jusqu’à l’espèce de pavillon d’accueil et lus sur la porte qu’il était fermé depuis une dizaine de minutes. Je frappai énergiquement. Personne ne vint. Un numéro était inscrit sur le papier. Je le composai. Une voix féminine avec un fort accent espagnol répondit à la cinquième sonnerie. J’expliquai la situation en anglais et quelques instants plus tard, une dame à la mine sympathique nous rejoignit dehors. Celle-ci vivait ici avec sa famille et louait des gîtes toute l’année, encore que cette saison n’était bien sûr « pas la plus florissante ». A notre grande surprise, et aussi notre grande satisfaction, celle-ci parlait un français plus que correct et il nous fallut moins de cinq minutes pour récupérer les clés de notre gîte, situé aux abords d’un immense lac gelé. Elle nous indiqua le sauna un peu plus loin, ainsi que tout ce qu’il était possible de faire sur le camp. Au loin on entendait des aboiements et elle nous expliqua qu’il s’agissait de la meute de chiens de traîneaux, ici rentrée en cage, qui devenait nerveuse à cette période, lorsque l’activité diminuait. Notre gîte était un petit chalet monté sur pilotis et comportant une terrasse. L’intérieur n’avait rien de luxueux ni de causy mais collait bien à l’atmosphère de l’endroit, où la vie semblait aussi rude que l’hiver et le froid. C’était sans compter qu’avec les dernières 24 heures que nous venions de passer, n’importe quel endroit nous aurait contenté pourvu qu’il soit chauffé et dispose d’une douche avec eau chaude et cuisine. Il n’y avait que des lits superposés à l’intérieur. Les matelas et oreillers ne semblaient pas avoir été lavés depuis un moment mais c’était effectivement écrit sur la feuille des lieux – bien qu’en d’autres termes – comme me le fit remarquer Hélène: « les locataires doivent apporter leur propre literie ». Il était environ 19 heures. J’allumai la télévision et pianotai d’une chaîne à l’autre en quête d’un peu d’animation. Je tombai sur un documentaire en suédois portant sur une compagnie de ballet. Hélène prit sa douche pendant que je commençai à préparer le repas.

Nous échangeâmes les rôles après qu’elle eut fini et mangeâmes devant « Coppelia », ce qui fut pour l’un et l’autre je pense la meilleure façon de mettre un terme à cette dure journée.

La journée du lendemain démarra sur un ciel grisâtre. Hélène voulut aller voir la meute de chiens avant de partir. À notre approche, certains des huskies se mirent à aboyer et montrer les crocs. J’imaginai qu’il devait s’agir des chef de meute, les « premiers de cordée » sur l’attelage. Les autres nous observaient d’un oeil tranquille, encore qu’alerte. Ils devaient être une quinzaine répartie en deux cages où avaient été posés des abris en bois aggloméré. Le sol était fait de cailloux et en un mot comme en cent l’ensemble n’avait rien du charmant petit abris pour animaux domestiques. Ici, les chiens plus encore que les hommes n’échappaient pas à la rudesse de la vie.

Nous quittâmes le camping en direction de Kiruna. La plus grande ville du nord de la Suède comme je crois l’avoir déjà dit. Là se trouvait également la plus grande mine de fer au monde. Il ne nous fallut qu’une quinzaine de minutes pour atteindre le centre-ville. Kiruna était donc une cité minière d’une vingtaine de milliers d’habitants, acculée au nord par une chaîne de hautes montagnes. Mais c’était précisément ces montagnes qui faisaient vivre la ville depuis plus d’un siècle. Quelques rapides recherches m’avaient appris que l’immense majorité des habitants travaillaient pour la compagnie minière exploitant l’inépuisable filon gisant dans son sous-sol. Depuis une dizaine d’années la commune avait d’ailleurs entrepris un vaste processus de délocalisation de la ville comme les forages à des profondeurs extrêmes menaçaient de la faire effondrer sur elle même. Ce chantier était prévu pour s’étaler sur environ un siècle.

Nous garâmes la voiture pas très loin d’une église à l’aspect pour le moins étonnant puisqu’en bois rouges (cela, nous commencions à en avoir l’habitude) mais surtout de forme pyramidale. Celle-ci contrastait par son apparente fantaisie avec le reste de la ville qui, de par sa vocation de cité ouvrière, respirait la morosité. Elle m’inspirait le cliché de ces vieilles cités soviétiques où le béton nue habille seul les façades des bâtiments et où chacun perd de son humanité, emmitouflé sous une épaisse couche de vêtements. Même le trafic semblait transi par le froid. Notre gîte du soir était une petite cabane sans eau ni électricité qui se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la ville, et comme je n’avais aucune adresse précise pas plus que d’estimation exacte du temps que nous aurions pu perdre à la chercher, nous décidâmes de nous arrêter dans le grand centre commercial aperçu au sud de la ville pour refaire le plein d’essence et déjeuner. Il y avait une sorte de Mac Donald suédois à l’intérieur: une chaîne de fast-food dont nous avions déjà croisé plusieurs enseignes au cours du voyage. Nous y commandâmes des menus burger, frite et cola pendant que notre lessive tournait dans un lavomatic voisin.

Le dîner achevé et nos affaires pliés dans les sacs, nous retournâmes à la voiture pour entamer ce qui devait être la dernière partie de notre voyage, et ce qui est en fait l’objet de mon récit.

Je demande donc au lecteur de garder tout ce qu’il a lu jusqu’à présent dans un coin de son esprit, sans qu’il ne prenne le dessus sur aucun autre évènement qui va suivre car l’objet de cette longue introduction n’était en fait ni plus ni moins que de replacer les choses dans leur contexte et aussi – je suppose pour moi -, d’y voir un peu plus clair; m’aider à prendre le recul nécessaire sur les faits qui vont suivre.

À ce stade de mon récit, ne semaine s’était écoulée depuis notre arrivée en Suède et nous nous croyions déjà forts d’une certaine expérience de son mode de vie, en particulier dans le grand nord.

Je ne sais trop comment débuter donc le lecteur m’excusera pour mon manque d’imagination mais j’opterai par le plus simple: le commencement.

Au cours du mois d’avril, alors que je cherchais des gîtes à louer pour notre escapade je tombai sur une annonce parue il y a moins d’une semaine et faisant état d’un charmant petit cottage située à une cinquantaine de kilomètres de Kiruna, la dernière des villes de notre itinéraire. Nous avions prévu de passer plusieurs jours à l’extrémité nord du pays et la description attira mon attention comme il y était question d’une totale immersion en pays lapon: la « cabane » comme on aurait pu l’appeler ne possédait ni l’eau courante, ni l’électricité, or c’était précisément le genre d’expérience dont j’étais à la recherche. Je décidai d’en faire une surprise à Hélène, tâtonnant tout de même, afin de prendre sa température; je lui en parlai avec des termes vagues bien qu’honnêtes: ne cachant rien de son manque de confort pratique etc…

Celle-ci manifesta à ma grande surprise un enthousiasme sincère. Je ne me le fis pas répéter et réservai sur le champ le « cottage » pour une semaine.

C’est donc ainsi que quelques mois plus tard (ou bien maintenant si l’on se contente de raccorde les wagons de mon récit):

Nous quittions à présent Kiruna par l’ouest, filant sur une route rectiligne qui pointait à l’horizon. Le propriétaire ne m’avait envoyé aucune adresse comme la cabane n’en comportait pas. Ici les routes n’étaient que des routes et même en ville les rues s’étaient affranchies de noms. Seule la nature sauvage nous entourait. Ma seule véritable indication avait été la capture d’écran google map envoyée par notre hôte: une pastille rouge y indiquait la position du cottage. Il avait aussi précisé qu’elle se trouvait à « une cinquantaine de kilomètres de Kiruna » et c’était bien là toutes les informations contenues dans notre échange laconique.

Je relevai donc le kilométrage après que nous ayons quitté la ville. Il indiquait 31400 km.

Hélène semblait tendue. Je lui avais demandé de prendre le volant afin de me concentrer sur le paysage. J’espérais ainsi repérer plus facilement notre cabane, d’après mon souvenir des photos de l’annonce. Je me souvenais qu’elle se trouvait à une centaine de mètres du bord d’une petite route, plantée au milieu d’une forêt d’arbres éparses et qu’une longue chaîne de montagne se dessinait au loin. Elle se trouvait également sur le côté droit lorsque l’on s’orientait vers l’ouest, détail que j’avais pu déterminer grâce à l’option « street view » de google maps. (En y repensant je trouvai extraordinaire que des personnes soient venus jusqu’ici pour cartographier ces lieux perdus).

Il était environ 20h et de sombres nuages s’étaient immiscés dans le ciel depuis notre départ de la cité minière. Nous étions maintenant accoutumés à l’absence de nuit et comme notre voyage nous avait menés toujours plus loin au nord, nous ne nous attendions plus à voir l’obscurité s’étendre passé 21h, je n’étais donc pas inquiet à l’idée de ne pouvoir reconnaître les lieux dans la pénombre.

Au bout d’une vingtaine de kilomètres le ciel était intégralement couvert d’un amas de nuages menaçants et l’on entendait au loin le grondement du tonnerre. Sur les bords de la route on voyait des rennes fuir vers l’intérieur des terres et disparaître après quelques foulées dans les sapins. L’inquiétude d’Hélène semblait s’accroître un peu plus à chaque crête que nous franchissions, comme elle dévoilait un paysage, une ligne d’horizon toujours plus inhospitalière. Pour ma part je tâchais de manifester un certain enthousiasme tout en me concentrant sur le paysage qui défilait.

Au trentième kilomètres la pluie se mit à tomber et je trouvai au plus vite une plaisanterie à faire sur la météo dans cette partie du pays. Le vent ne tarda à se lever aussi et bientôt de véritables bourrasques balayèrent la route. Hélène avait du mal à conserver le cap et je nous estimai finalement heureux que cette route soit déserte, nous n’avions en effet croisé aucun véhicule ni aucune habitation depuis notre départ de Kiruna.

De part et d’autre de l’auto, j’observais la cime des arbres ballottées à un rythme infernal et pour la première fois je me surpris à penser que j’aurais voulu être ailleurs; bien au chaud, à l’abris, même dans ce petit chalet à l’aspect de préfabriqué où nous avions couché la veille.

En quelques minutes je vis Hélène basculer les essuies-glaces de la position 1 à 3 et au quarantième kilomètres on ne distinguait presque plus rien à l’extérieur du véhicule. La pluie nous pilonnait sans interruption et l’on entendait chacune de ses gouttes se fracasser sur la carrosserie comme une décharge d’artillerie. Le son déchirant du tonnerre surplombait l’ensemble par salves brutales. Le kilométrage 31 440 s’afficha sur le compteur et je sus alors que nous étions très précisément à cinquante kilomètres de Kiruna. Je dis à Hélène de ralentir comme nous ne devions plus être très loin de la cabane et fixai l’horizon à la recherche d’un repère que le maître des lieux aurait pu nous laisser au bord de la route, signal lumineux ou morceau de tissu accroché à un arbre. Mais je ne distinguais rien d’autre que le paysage déroulant à allure réduite et balayé par les intempéries. Il était à peu près 21h et l’on se serait cru en milieu d’après-midi si les éléments n’avaient apposé au décors son voile sombre et les épais nuages filtrés les rayons du soleil. Même la neige se faisait malmenée comme je voyais d’épais bloc fondre et se détacher des pans d’herbe. Le froid était parvenu à s’immiscer peu à peu dans l’habitacle alors qu’Hélène avait déjà remonté le chauffage au maximum. Je me concentrai sur ma tâche, essayant de distinguer sur ma droite un détail familier, une évocation de ce que j’avais pu voir sur ces photos ensoleillées un mois plus tôt.

Un éclair illumina le ciel et ce paysage de désolation au moment où nous franchîmes une petite crête.

Mon regard se posa alors distraitement, presque par inadvertance, sur les boiseries vert foncé d’une minuscule cabane qui se dressait un peu plus haut, en marge de la route, tapie parmi les arbres. Je tapotai sur l’épaule d’Hélène, elle releva le pied de la pédale d’accélérateur et suivis mon doigt du regard.

― Je crois que c’est ici L’. »

*

« Tu es sûr ? » qu’elle me demanda en passant le point mort. La voiture s’arrêta à hauteur d’une espèce d’aller grossièrement tracée dans la terre que l’on voyait bifurquer depuis la route sur une centaine de mètres.

J’essayai de me rappeler du contenu de l’annonce, ainsi que des quelques photos que j’avais pu voir. L’ensemble n’avait certes pas l’aspect avenant que je m’étais figuré, mais cela devait pouvoir être mis sur le compte des circonstances. J’ouvris ma fenêtre et plissai les yeux pour mieux voir. L’aller se terminait sur une petite place recouverte de copeaux et où se dressait de part et d’autres des réserves de bois bien garnies.

J’acquiesçai. « Si ce n’est pas ici je ne vois pas où cela pourrait être. »

Nous venions en effet de parcourir une cinquantaine de kilomètres depuis Kiruna et c’était bien la seule habitation que nous avions croisé depuis (abstraction faite de quelques avant-postes de chasse tombant à moitié en ruine).

Je voyais bien à sa mine décontenancée que ça n’était pas le genre d’arrivée idyllique qu’Hélène avait dû se figurer, et pourtant nous étions bien là, coincés sous la pluie dans une voiture dont le chauffage semblait avoir de plus en plus de peine à fonctionner. Après un bref moment de silence elle repassa la 1ère et l’engagea dans l’aller. Je vis qu’un peu plus loin une rivière avait dû sortir de son lit comme une voie d’eau assez importante s’était crée sur le chemin et le cisaillait en deux. Hélène pressa les freins pour immobiliser le véhicule. Je lui dis que j’allais essayer de jauger sa profondeur et avant qu’elle n’ait eu le temps de dire un mot, avais remonté ma capuche sur ma tête et ouvrais la portière. Une trombe d’eau s’abattit aussitôt sur moi et je m’empressai de remonter le chemin de terre. Le cour d’eau ne devait avoir qu’une vingtaine de centimètres de profondeur. Je levai en même temps les yeux et vis la cabane. Il devait bien s’agir de celle de l’annonce. Les souvenirs me revenaient à présent et sa structure en bois peint tout de blanc en faisait partie, de même que cette terrasse montée sur pilotis et ses mangeoires à oiseaux. Nous étions bien là où nous étions censés être. Une violente bourrasque de vent me fit vaciller et la morsure du froid se resserra d’un coup. Je frissonnai en me hâtant de retourner à la voiture.

« Je pense que tu vas pouvoir passer sans problème L’ , criai-je à Hélène à travers la vitre. Prends un peu d’élan pour être sûr. »

Elle devait être parvenue je ne sais trop comment à m’entendre comme je la vis reculer. Les roues crissèrent sur les rochers et le véhicule bondit en avant dans l’aller. En atteignant le cours d’eau j’eus un instant de panique comme je vis le pare-choc avant piquer du nez et l’engin ralentir. Mais cela ne devait être qu’un effet du courant et de la profondeur relative du lit puisque un instant plus tard celui-ci était passé de l’autre côté et son pot d’échappement fumait paisiblement dans la petite cours du cottage. Nous nous hâtâmes d’extirper nos bagages du coffre sous la pluie battante et de remonter la petite côte qui nous séparait de la cabane. En haut, une sorte de petite cour improvisée se dévoila à notre regard. En face, à une vingtaine de mètres se dressait une construction en bois qui ressemblait fort à un sauna artisanal. Une large cheminée en taule émergeait de son toit. Sur la droite il y avait un abris en dessous duquel on pouvait voir plusieurs bâches tendues recouvrant ce qui semblait être des moto-neiges. Plus loin toujours sur la droite je repérai une cabane en cours construction et qui, bien que dans un état déjà très avancée, ne semblait pour l’heure avoir aucune utilité. Enfin sur notre gauche se trouvait la fameuse cabane. Le côté par lequel nous étions arrivés ne comportait aucune fenêtre. Nous fîmes le tour en vitesse jusqu’à une porte surélevée par deux ou trois marches. Je mis la main sur la poignée avec une certaine appréhension. D’abord parce que je n’avais eu depuis la réservation aucun contact direct avec le maître des lieux et ne pouvait donc être sûr ceux-ci seraient déjà ouverts et entièrement à notre disposition. Quelle preuve avais-je en effet que les clés n’avaient pas été dissimulées quelque part à notre attention ? Nous avions beau nous trouver dans un des coins les plus isolés du monde, un propriétaire était en droit d’être prudent vis à vis de son bien, j’en savais quelque chose.

Ma deuxième crainte, tout aussi légitime, était bien sûr que nous nous soyons trompés d’endroit et que nous nous apprêtions à pénétrer chez quelqu’un.

Je toquais à la porte et tendis l’oreille. Aucun son distinct ne me parvenait à l’intérieur, mais le vacarme assourdissant de l’averse et du tonnerre faussait toute conclusion. Le froid commençait à se faire de nouveau ressentir après notre petite course et Hélène me pressa de rentrer. Ce que je fis. J’appuyai sur la poignée de la porte qui s’ouvrit sans mal et impassiblement. Je fis un pas à l’intérieur suivit de près par Hélène qui la referma dans son dos. Nous étions dans un petit vestibule, un sas dirions-nous. Bon nombre de paires de chaussures y étaient entreposées, depuis les confortables chaussons jusqu’aux pataugas en passant par les après-skis. Je sentis une boule au creux de mon estomac, persuadé à présent de m’être trompé d’endroit.

Je fis néanmoins un autre pas en avant. « Il y a quelqu’un ? Demandais-je d’une voix hésitante. « Is there someone here ?

Aucune réponse. Le son des éléments à l’extérieur avait été mis en sourdine par l’épaisseur des murs en bois et pourtant il faisait tout aussi froid ici. J’avançai un peu plus jusqu’à me trouver dans la pièce principale. Une petite cuisine ouverte se trouvait immédiatement à droite en sortant du sas tandis que deux chambres s’étalaient cote à cote sur la gauche. Je dépassai la partie cuisine pour découvrir le reste de la pièce. Une immense baie vitrée s’étalait au fond, offrant une magnifique vue sur les alentours. Il y avait une banquette d’angle dans le recoin formé par la cuisine et le reste de la pièce. Une imposante table basse en pin s’y trouvait posée au centre. Un peu plus loin une étagère, en pin elle aussi, abritait une modeste collection de livres. Contre le mur opposé au canapé se trouvait un vieux poêle avec tout l’attirail de pinces en métal nécessaires à son fonctionnement. Enfin, tout de suite sur la gauche en entrant, juste à côté de la cuisine se trouvait une petite table en bois ainsi que quatre chaises.

Du reste il n’y avait pas âme qui vive et – c’était peut-être encore un peu tôt pour se prononcer – mais l’endroit avait un charme tel que l’on en voyait que rarement. Hélène s’avança à ma hauteur et fouilla à son tour la pièce du regard. Hormis les chaussures, l’endroit n’offrait aucun signe visible d’occupants, et je finis par me dire qu’elles appartenaient selon toute vraisemblance à la famille du propriétaire qui les avait laissées là par soucis de commodité.

Les plaids sur le canapé avait été plié avec soin, comme en prévision de notre arrivée. Nous échangeâmes un sourire… jusqu’à ce que le froid se rappelle brusquement à nous au moment ou une bourrasque fit trembler la forêt, nos murs et qu’une puissante salve de pluie s’abattit sur la baie vitrée. Il nous fallait allumer ce poêle au plus vite. Je fouillai les lieux du regard et aucun fagot de bois ne m’apparut. Hélène me rappela les réserves aperçues à l’extérieur, dans la petite cours où nous avions garé l’auto et j’acquiesçai en me re-dirigeant vers le sas.

Les éléments se jetèrent à mon visage au moment où j’ouvris la porte. Je la claquai derrière moi et piquai un sprint jusqu’aux abris. Une formidable quantité de buches y étaient entreposés mais à peine avais-je mis un pied qu’un mauvais pressentiment me saisit.

Sa couleur me semblait anormalement foncée pour du sapin.

Il ne me fallut pas plus d’une dizaine de secondes pour me rendre compte que les fagots avaient été trempés par la violence des intempéries. Même les mieux protégés des éléments, ceux que l’on trouvait le plus au centre du tas, étaient encore chargés d’humidité. J’en prenais quelques buches parmi celles que je jugeai être les plus sèches, autrement dit les plus à mêmes de brûler, et les enveloppai dans ma veste avant de remonter au pas de course me mettre à l’abris dans la cabane. J’y trouvai Hélène, toute frissonnante, ensevelie sous une montagne de couverture. Je posai les buches à côté de l’âtre et entrouvris sa porte en fonte. Il n’y avait aucune trace de cendres, signe que l’on n’avait pas dû y faire de feu depuis un moment, ou bien que l’appareil avait été méticuleusement entretenu il y a peu. J’y plaçai une buche et Hélène m’indiqua qu’elle avait vu une boîte d’allumettes dans la cuisine. Je revins avec la précieuse boîte, en sortis une et balayai la pièce des yeux à la recherche de combustibles instantanés. Il n’y avait nulle trace d’allume feu ou alcool à brûler. Je fouillai l’armoire. Rien d’autre que des livres. Je ne pus me faire à l’idée d’en réduire un en cendre, tant bien même qu’il s’agissait pour la plupart de best-sellers de Stephen King ou Danielle Steel, ouvrages dont je ne doutais pas qu’il puisse être remplacé facilement. Je poursuivis donc mes recherches et aperçus alors un meuble auquel je n’avais jusque là prêté attention. Il s’agissait d’un petit coffre posé dans un coin de la baie vitrée. Intrigué je m’approchai et l’ouvrai. Une odeur de renfermé me monta aussitôt aux narines ainsi qu’une faible volute de poussières et j’eus un léger mouvement de recul pour m’éviter d’éternuer. Hélène s’approcha à son tour et se pencha par dessus mon épaule. Le coffret était rempli à ras bord, en majorité de feuilles de papiers griffonnées. J’en tirai une pleine poignée et les posai sur la table basse afin de les examiner. Il s’agissait de dessins d’enfant. La plupart aux crayons de couleurs, mais certains avaient été réalisés aux feutres comme en attestaient les nombreuses bavures. Nous échangeâmes un rapide coup d’oeil amusé et nous installâmes dans le canapé en tirant le coffre sur le tapis.

Les premiers dessins représentaient la cabane sous une épaisse couche de neige. Puis la météo semblait s’améliorer au fur et à mesure que nous progressions vers le fond de la boîte. J’en extirpai une dizaine d’autres sur lesquels le soleil, (un épais rond jaune en tous les cas) irradiait de longs traits fins. Hélène esquissait un sourire et fit un commentaire auquel je ne prêtai attention, fasciné par ce que je voyais. Après quelques dessins, je constatai que le soleil se faisait à nouveau plus rare, les feuilles des arbres tombaient jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus aucune et bientôt la neige fut de retour, nous venions sans doute de passer en revue une année complète de visiteurs, avec ses quatre saisons mais Hélène me fit remarquer que l’on était en mai et que la neige était encore partout donc rien n’était moins sûr.

Nous atteignîmes le fond du coffre et une nouvelle surprise nous attendait. Un instrument de musique y était entreposé. Il s’agissait selon toute vraisemblance d’un cor. À la simplicité de ses matériaux de fabrication, mais aussi le fait que de par sa conception il ne devait pas être facile d’y jouer plus d’une note ou deux, nous tombâmes d’accord pour dire que c’était sans nul doute un modèle de chasse ou militaire. Il y avait aussi quelques vieilles feuilles de papier musique, gribouillées d’une main hâtive, qui traînaient au fond de la caisse.

Hélène qui jouait du piano – de manière plus qu’habile soit dit au passage – et savait lire les notes y jeta un bref coup d’oeil.

― Cela n’a pas l’air d’être du Beethoven dis donc… (Elle haussa les sourcils et j’observai ses yeux courir la feuille de gauche à droite avec envie) « C’est même un peu toujours pareil, comme si quelqu’un avait transposer un morceau de techno sur une partition ou…

― Du morse ?

Cette réflexion l’amusa.

― Oui on peut dire ça…

― Je me demande à quoi cela peut bien servir.

― Musicalement ça n’est pas très bon en tout cas. »

Je haussai les épaules et nous gardâmes le silence un instant ou deux.

Mais si cette petite aparté nous avait quelque peu réchauffé le coeur, le contexte revint vite au galop, s’imposant à nous lorsqu’une nouvelle bourrasque fit trembler les murs de la maisonnette et le froid s’immiscer dans nos anoraks. Le combustible venait toujours à manquer.

Je cherchai le regard d’Hélène qui esquiva le mien avec gêne. Je finis par prendre la parole:

― Ce sont de vieux dessins L’, personne ne nous en voudra si on en utilise quelques uns pour se réchauffer. »

Elle hausse platement les épaules. Je raclai le fond du coffre pour en sortir les plus vieux, – ces dessins là étaient à présent quasi-illisibles; l’encre avait jauni avec le temps et tous s’étaient revêtus d’une teinte sépia des plus inesthétiques. Je les froissai jusqu’à obtenir de petites boules et les disposai dans le poêle un peu partout entre les buches. Avec la dernière liasse je fis une sorte de cône que j’enflammai à l’aide une allumette et m’en servis pour allumer les autres. Cela fait elle alla rejoindre des petites soeurs dans l’âtre.

À notre grande joie le feu ne se fit pas nonchalant et prit très vite.

J’ignore si les composés chimiques de l’encre y furent pour quelque chose mais se faisant, j’observai d’étranges lueurs se former et disparaître au milieu des flammes, lesquelles prirent par instants des couleurs stupéfiantes; non pas seulement vert comme lorsque l’on fait brûler du cuivre, mais aussi violette, et bleu, comme si sa température avait subitement fait un bon en avant, observation qui n’avait bien sûr aucune base rationnelle. Cela devait être la fatigue et tous les tracas qui m’avaient harassé durant le jour, encore que techniquement il n’était pas fini et s’étendait même au dehors comme au beau milieu d’une après-midi…

Bien sûr, je ne pouvais m’empêcher de penser au fond de moi que c’était une chose singulière que de brûler des dessins d’enfants et ce, même si dans un but aussi pragmatique que se réchauffer.

Je fus pour tout dire, surpris de la vitesse à laquelle l’atmosphère se réchauffa après que le poêle eut été mis en marche. Hélène qui s’était entre temps blottie dans le canapé sous une multitude de plaids sortit le bout de son nez.

― Il fait déjà meilleur. » Souffla-t-elle.

J’acquiesçai en silence et enflammai une nouvelle allumette pour faire un peu de lumière dans la pièce. De nombreuses bougies étaient disposées un peu partout comme la cabane ne disposait pas d’électricité. Il ne me fallut que quelques minutes pour toutes les allumer et bientôt, une douce et chaleureuse lueur irradiait les lieux.

Au dehors, la tempête suivait son cours. Il allait être bientôt minuit et l’on devinait encore sans mal la forme des arbres, comme celle de l’étang que j’avais aperçu en engageant la voiture dans l’allée, à moins d’un kilomètre de la cabane.

Après m’être assuré que les buches avaient bien pris, j’enfilai mes bottes et me résignai à ressortir pour aller chercher nos affaires. J’ouvris la porte de la cabane et sans réfléchir m’engouffrai dans cette nuit aux yeux vides qui me contemplai et à laquelle je ne semblais pouvoir échapper. La faible obscurité me permit de voir que l’espèce de petite cour remplie d’arbres et de racines qui raccordait les différentes parties de la propriété n’était désormais plus qu’un champ de boue dégoulinant. Je m’empressai de descendre la petite côte menant à la voiture et fus soulagé de voir que celle-ci ne s’était pas complètement embourbée. J’ouvris le coffre pour tâcher d’extraire aussi vite que possible nos deux petits sacs contenant trousses de toilettes, argent et autres objets précieux ou de première nécessité. J’envisageai un instant de ramener nos deux gros sacs de voyage mais à ce moment précis, la foudre ne dut tomber bien loin (Peut-être sur le lac ?) comme j’entendis son vacarme assourdissant dans la même demi-seconde où son éclair illumina le paysage et ce détail – au delà de l’effroi qu’il était censé provoquer, et qui ne faillit d’ailleurs à sa tâche – eut un autre effet plus inattendu; celui de la surprise, car pendant que l’éclat lumineux avait embrasé les alentours j’avais cru voir quelque chose, au loin sur la route, à peut-être quatre ou cinq kilomètres. Je voulus d’abord attendre le prochaine éclair pour en avoir confirmation, mais les assauts de la pluie eurent tôt fait de me faire changer d’opinion et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire j’étais de nouveau à l’abris, dans notre petite cabane.

En entrant je m’attendis à être enlacé par la douce chaleur que nous avions obtenu à si grand prix mais pour une raison mystérieuse le froid avait de nouveau pris possession des lieux. Je m’avançai dans la pièce principale et trouvai Hélène toute pelotonnée et endormie sous ses plaids. Dans l’âtre, seule une petite flamme vacillait à présent et les buches que j’y avais glissées étaient revenues à l’état de cendres. Sur l’instant je ne prêtai pas attention à ce détail étrange. (Il ne devait en effet s’être écoulé qu’une poignée de minutes depuis ma sortie). Et sans y penser, dans l’abîme de mon esprit je dus trouver une explication rationnelle… la trappe d’appel d’air que j’aurais sans doute laissée trop ouverte, accélérant de ce fait la combustion, par exemple.

Je me servis du tisonnier pour repousser les restes de buches au fond de l’âtre et en choisis trois nouvelles, d’aspect sec et solide. J’eus alors une hésitation. N’ayant toujours pas mis la main sur des allume-feu ou du papier journal je me trouvai une fois de plus obligée d’aller piocher dans la réserve à dessins. Je raclai le fond du coffre pour en tirer les plus anciens, les froisser et les mis dans l’âtre: ceux-ci étaient déjà nettement moins jaunis que les précédents. Mon malaise s’accentua un peu. Mais c’était là une question de survie. Moins d’une minute plus tard, un joli feu dansait à nouveau au milieu de la pièce. Ses teintes chaudes l’illuminaient en contrastant de façon agressive avec le bleu gris et glacial qui dominait l’extérieur. A de nombreuses reprises durant l’heure qui suivit je vis les flammes vaciller et je dus relancer le feu en bourrant le poêle d’autres dessins. Certaines des buches devaient être encore trop humides et avaient des difficultés à prendre. Il était à peu près une heure du matin lorsque je fermai définitivement l’arrivée d’air, jugeant que la température serait suffisante pour passer la nuit.

J’ignorais l’heure qu’il pouvait être. La relative clarté – ou pénombre – selon le point de vue adopté, me perturbait au plus haut point et me faisait perdre mes repères.

Au dehors, la tempête s’époumonait toujours et semblait pouvoir continuer encore des heures durant. À travers le rideau de pluie qui s’abattait sur la baie vitrée, je devinai encore – bien qu’à grand-peine – les silhouettes chétives des sapins ballottées en tout sens. Je n’osais imaginer l’état dans lequel nous allions retrouver la petite cour le lendemain.

Je laissai cette pensée errer un moment dans mon esprit puis sombrai peu à peu dans un sommeil diurne.

DEUXIÈME PARTIE

Nous nous réveillâmes le lendemain sur le coup de onze heure. Le soleil devait être déjà haut dans le ciel. Ses rayons filtraient à travers l’épais rideau que j’avais rabattu sur la grande baie vitrée, cela afin de retenir au mieux l’obscurité de la pièce. Le poêle avait dû s’éteindre quelques heures plus tôt comme je ne voyais plus que cendres et poussière à l’intérieur. La chaleur s’était dissipée et il faisait froid dans la pièce.

Pour le reste, l’accumulation de fatigue devait expliquer cette grasse matinée involontaire. Je frissonnai en quittant le lit et ses chaudes couvertures. Hélène émit un grognement lorsque la fraîcheur du matin s’immisça à la place que je venais de libérer et je sus à la manière dont elle s’était lovée sous la couette qu’elle paresserait encore une dizaine de minutes au lit. Je me dirigeai vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner et ma seconde pensée fut d’aller me rendre compte des dégâts que la tempête avait dû provoquer au dehors. Crainte qui bien sûr – avec la nuit qui venait d’avoir lieu – était on ne peut plus légitime.

Je fouillai la cuisine, trouvai une casserole, y mis de l’eau à chauffer et m’empressai d’enfiler mes bottes pour jeter un oeil à l’étendue des dégâts.

J’ouvris la porte donnant sur la petite cour. Une légère brise vint aussitôt me caresser le visage. Je la sentis passer entre chacun des poils de mon visage, résultat d’une semaine sans rasage. Son souffle était agréable et vivifiant. Le ciel était d’un bleu uni sans la moindre trace de nuages. La forêt était toujours à sa place, comme si rien n’était venu troubler l’immobilisme, la plénitude des lieux depuis une éternité. Les branches des sapins se mouvaient sous la brise avec lenteur et onctuosité, comme des algues marines à travers la surface de l’eau.

Surpris de ne trouver aucune séquelle visible de la tempête, je descendis la petit cote jusqu’à l’allée où nous avions garé notre voiture. Celle-ci s’y dressait toujours fièrement, sans aucune trace d’eau, d’épines ou de pommes de pins coincées dans les essuies-glaces. Stupéfait, mais aussi soulagé, je mis cela sur le compte du vent qui aurait sans doute tout emporté avec lui (et séché l’auto au passage). Je remarquai à ce sujet que les buches empilées sous l’abris à bois devait avoir subi le même traitement comme elle n’affichait désormais plus aucune trace d’humidité. « Prête à l’emploi comme aurait dit l’autre ».

Pressé d’annoncer la nouvelle à Hélène je remontai la petit cote au pas de course.

Lorsque j’entrai dans la cuisine je l’y trouvai les bras croisés, son plaid sur le dos.

« Tu mets de l’eau sur le gaz et tu t’en vas ?

Derrière elle j’aperçus deux tasses de café. Une douce fumée en émanaient.

― Le petit déjeuner est déjà prêt ? »

Elle acquiesça en allant s’asseoir à la table où je vis deux assiettes remplies d’oeufs pochés et de bacon grillé.

― Tu n’as pas traîné dis donc, je ne suis même pas sorti cinq minutes… »

Elle leva les yeux au ciel et m’interrompit:

― Toi et ta notion du temps… Mange plutôt, il ne manquerait plus que cela refroidisse. »

Je ne me le fis pas dire deux fois et avalai avec ma hâte habituel ce copieux petit déjeuner. Hélène me jeta un regard désapprobateur.

― Je te préviens que nous n’avons plus rien d’autre à manger donc faisons un gros brunch ce matin puis il faudra trouver quelque chose pour ce soir et les autres jours ».

Il y avait une pointe d’angoisse dans sa voix. Je la dissipai d’un geste de la main:

― Ne t’en fais pas. »

Elle m’interrogea du regard et je me plus à faire durer un instant le suspense.

« Hier soir j’ai aperçu une sorte de hameau.

― Un hameau ? Loin d’ici ?

― Non, peut être quatre ou cinq kilomètres. » Dis-je en me levant de table pour rejoindre la pièce principale.

Celle-ci baignait à présent dans la lumière comme Hélène avait ouvert le rideau en grand. Je fouillai une étagère où il me semblait avoir vu la veille une paire de jumelles. Elle s’y trouvait bien, coincée entre deux livres, couverte de poussières, mais opérationnelle. Je les réglai à ma vue et les braquai à l’horizon.

« Tu vois quelque chose ? » Me lança-t-elle depuis l’autre bout de la cabane.

Je balayai le paysage pour la seconde fois, commençant à songer que la fatigue avait pu me jouer un tour lorsque j’aperçus au loin le toit d’une habitation, puis une autre, et encore une autre, surgies de nulle part comme des champignons. En tout une vingtaine de maisonnettes à peine plus grande que la notre, perdues mais blotties au milieu de cette immensité de glace et de sapins. J’esquissai un sourire en lui tendant la paire de jumelle

« Je me demande pourquoi notre hôte ne l’a pas mentionné dans son annonce. C’est tout de même un repère plus commode », murmura-t-elle d’une voix pensive.

Je haussai les épaules. La question m’avait en partie occupée l’esprit la veille mais forcé d’admettre que je n’étais pas davantage avancé sur ce point après une nuit de réflexions subliminales.

― Je vais prendre la voiture et aller y faire un tour, dis-je. Ça serait bien le diable qu’il n’y ait pas une épicerie ou un endroit où se réapprovisionner, je ne pense pas que les gens fassent l’aller-retour jusqu’à Kiruna chaque fois qu’ils veulent acheter une baguette. Tu m’accompagnes L’ ? »

Elle secoua la tête.

« Vas-y tout seul, je vais en profiter pour faire un peu de rangement. »

(Elle et son rangement…)

Je ne voyais pas ce dont elle pouvait bien parler puisque nous n’avions que deux valises à moitié pleine par volonté de voyager léger et qu’il suffisait d’en vider le contenu dans une armoire… mais je ne cherchais pas à approfondir. Lubies féminines sans aucun doute et aussi très certainement d’être seule un moment dans cette ravissante cabane pour faire un peu de cocooning (ce qu’en revanche je ne pouvais que difficilement lui reprocher). Les femmes ont en effet je trouve, bien plus que les hommes, cette tendance à s’approprier les lieux qu’elles visitent en les marquant de leur empreinte. Par petites touches accoutumantes: changer la place d’un meuble, intervertir deux tableaux, remplacer un bibelot etc…

Je pris le temps de savourer mon café et mes tartines comme je n’étais pas sûr de pouvoir en reprendre de sitôt et Hélène dut avoir la même pensée comme je la vis faire de même.

« C’est curieux que cette maison n’ait pas l’électricité mais l’eau courante. » Dit-elle en croquant dans une pomme.

― Ce n’est pas parce qu’il y a un robinet que nous avons l’eau courante ».

Elle leva les yeux au ciel.

― Ne fais pas l’idiot tu m’as bien comprise. »

Je souris avant de reprendre:

― En sortant j’ai repéré tout un faisceau de tuyaux en plastique, je suppose qu’ils vont puiser à une source, en amont. »

Elle acquiesça pensivement.

― J’espère que l’eau est potable au moins. »

Cette réflexion m’arracha un sourire.

― Si celle-ci ne l’est pas alors je ne vois pas laquelle pourrait prétendre l’être ».

A travers l’imposante baie vitrée passaient les rayons du soleil et nous couvaient de leur chaleur protectrice. Il devait être midi. Je quittai mon siège et me dirigeai vers le sas pour enfiler mes chaussures et me vêtir plus chaudement.

« Ne tarde pas trop » me lança-t-elle tandis que je fermai la porte derrière moi.

Le craquement de la neige sous mes pas devenait agréable maintenant que je m’étais chaussé d’épaisses chaussures de marche. Je descendis la cote menant à la voiture. Le début d’inondation dont nous avions été témoin la veille avait pris fin et la rigole retrouvée son lit sans plus d’histoires. Elle s’écoulait à présent avec entrain depuis l’amont de la vallée et sans doute jusqu’au grand lac visible depuis la cabane. C’était elle pensais-je qui était venue ce matin arroser notre café.

Je me tournai vers la voiture et sans comprendre d’abord pourquoi, abandonnai le cour de mes pensées. Quelque chose d’indéterminable avait attiré mon attention. Je fronçai les sourcils et m’approchai du véhicule. Le malaise était survenu alors que je m’étais apprêté à prendre place à l’intérieur. La poignée de la portière. Je la trouvais basse. Plus basse que de coutume et même si je ne l’avais conduit que pendant une brève semaine, la Skoda et moi avions tissé un certain nombre d’automatismes dont je me voyais ici pris en défaut. Je fis un pas ou deux en arrière afin de mieux comprendre et la réalité me frappa alors. Je restai une dizaine de secondes sans bouger, encore que cela put être une vingtaine ou une trentaine, à vrai dire je n’en sais rien. La raison pour laquelle j’avais été subitement interpellé était que la voiture était plus basse que d’habitude, disons d’une quinzaine de centimètres, et cela s’expliquait d’une manière aussi simple qu’embarrassante: les pneus étaient à plat. Les quatre autant que je pouvais en juger puisque la garde au sol était uniforme. Je fis le tour pour m’en assurer et poussai un juron après être revenu à ma position initiale. Alentour, la nature semblait me contempler, retenant son souffle, dans l’attente de ma prochaine action. Je poussai un soupir en m’agenouillant dans la neige, à hauteur de l’essieu avant. Difficile de voir ce qui avait pu provoquer la crevaison, en apparence le pneu semblait en bon état, de même que la jante ne laissait voir aucune déformation, ce qui excluait tout choc brutal. De toute manière je ne me rappelais pas avoir ressenti de secousse particulière en arrivant la veille. D’un autre côté je n’étais alors pas au volant et la tempête avait pu détourner mon attention. Il faudrait que je demande à Hélène. L’enjoliveur avait bien quelque rayures mais les nombreux kilomètres que nous avions parcouru sur des routes en terre et parsemées de cailloux pouvait aisément les justifier. Je fis le tour du véhicule pour examiner chaque pneu mais aucun ne portait de trace de déchirure violente ou autre. A en juger les témoins d’usure, ils venaient même d’être changés il y a peu. Je me redressai en m’époussetant les mains sur le pantalon et secouai la tête. Au même moment j’entendis le déclic d’une porte et Hélène apparut sur la terrasse de la cabane surélevée par des pilotis.

« Qu’est ce qui se passe tu n’es pas encore parti ? »

Elle n’avait pas même élevé la voix et je fus surpris de l’entendre aussi distinctement. Le silence était ici porteur du moindre son inhabituel et le décuplait à travers l’immensité.

« La voiture a un problème. » Lui lançai-je, renonçant à mettre les mains en porte-voix.

« Qu’est-ce qu’elle a ? »

« Les pneus sont crevés. »

Même à cette distance je n’eus aucun mal à la voir froncer les sourcils. Elle rentra dans la cabane et en ressortit une paire de bottes aux pieds. Je la vis descendre l’escalier en bois menant de la terrasse à la cour et avancer à tâtons dans l’épaisse couche de neige à cet endroit encore intact.

― Qu’est-ce qui s’est passé ? »

Je haussais les épaules.

― Je n’en sais rien, il n’y a aucune trace anormale, c’est comme s’il y avait un tout petit trou quelque part et qu’il s’étaient dégonflés lentement.

― Ils n’étaient pas comme ça hier en arrivant.

― Je ne crois pas mais on a aussi pu crever plusieurs kilomètres en amont et continuer sans se rendre compte de rien; ils auront fini de se dégonfler pendant la soirée .

― Tu n’as rien remarqué d’anormal hier en allant chercher nos valises ?

― Non mais avec la tempête je ne sais pas si j’y aurais vraiment fait attention.

― Et ce matin, tu es sorti aussi ?

― Oui mais je ne suis pas allé jusqu’à la voiture, je l’ai juste vu de loin ».

C’était un mensonge. J’étais en fait allé jusqu’à l’auto.

― Et tu n’as rien remarqué ? »

Difficile de dire pourquoi mais je ne voulais pas qu’elle commence à me cuisiner sur la chronologie des choses.

― Non mais à cette distance je n’aurais pas pu, c’est à peine si on distingue le logo Škoda à l’avant. »

Je soupirai et Hélène s’immergea dans ses pensées un court instant.

― On a forcément une roue de secours dans le coffre ».

― Une oui, pas quatre…

― Les quatre pneus sont à plat ? S’exclama-t-elle en faisant le tour du véhicule.

― J’en ai peur.

― C’est bizarre. Je n’ai jamais vu une voiture perdre simultanément ses quatre pneus. C’est comme si l’on avait roulé sur l’une de ces herses que les flics mettent en travers des routes lorsqu’ils recherchent quelqu’un. »

Je ne sus quoi lui répondre. Effectivement cela paraissait incroyable que nous ayons pu les crever tous les quatre simultanément.

― Peut-être que la crevaison n’est pas arrivé en même temps, peut-être qu’il y avait des choses qui trainaient sur la route et que nous les avons perdus l’un après l’autre hier soir en arrivant. » Lâchai-je enfin.

― De quel genre de choses est-ce que tu veux parler ?

― Je n’en sais rien… des cailloux, pointus. Ce n’est pas ce qui manque ici.

― La route n’est pas si mauvaise, et nous avons connu bien pire comme revêtement au cours de la semaine. »

― Il suffit de rouler au mauvais endroit au mauvais moment. Il suffit d’un mauvais caillou. » Dis-je sans trop y croire.

― Bon mais c’est fait maintenant, inutile de retourner la chose dans tous les sens. Il ne faut pas que cela nous gâche le voyage.

― C’est à dire que sans voiture on risque d’avoir quelques petits problèmes pour se déplacer, et je suis sûr que le loueur va me chercher des noises. »

― Mais non, ne te stresse pas avec ça, tu as pris le forfait complet avec assurance maximale, tous ces détails sont pris en charge. »

― Certes, mais maintenant nous sommes coincés dans un trou au fin fond du cercle polaire et à cinquante kilomètres de la ville la plus proche. Ça, ce n’est pas pris en charge. »

― Et le village que tu m’as montré ? »

― J’ai dit ville, pas hameau. Ils n’ont même pas l’air d’avoir de station essence, heureusement que j’ai pensé à faire le plein en quittant Kiruna.

Hélène s’approcha de moi et m’enlaça dans ses bras avant de chercher mon regard.

― Profite, ce n’est pas grand chose d’accord ? On va passer un coup de fil au loueur et il enverra un garagiste. »

― Oui en parlant de ça mon téléphone est presque à plat et comme tu le sais on n’a pas l’électricité ».

― Ce n’est pas grave, le mien en a encore et au pire on pourra se brancher dans la voiture. Elle ne roule plus mais la batterie fonctionne toujours que je sache. »

Je soupirai une fois encore. Tout cela était très censé.

Comme souvent dans les couples, ce genre de situations était en train d’engendrer une répartition des rôles assez bipolaire. Dans cet ordre d’idée j’avais beau avoir opté depuis quelques minutes pour celui de l’éternel pessimiste, j’étais reconnaissant à Hélène de prendre tout ceci avec légèreté. Il en était souvent ainsi entre nous: lorsque l’un déprime, l’autre rayonne de joie: principe élémentaire de conservation d’énergie, la pendule de Newton. Lorsque l’un s’approche, l’autre s’éloigne.

Je l’enlaçais à mon tour.

« Tu as raison. Je vais me rendre à pied au village, chercher de quoi manger, et voir ce que l’on peut faire.

― Vas-y, je vais appeler le loueur et préparer le repas de ce midi avec ce qui nous reste de nourriture ».

Je m’équipai chaudement en vue de la marche qui m’attendait; le village ne devrait pas être bien difficile à trouver – il suffisait en fin de compte de suivre l’unique route – mais j’estimais toute de même sa distance à quatre ou cinq kilomètres.